本記事ではベクトル解析学において最も重要である(これがベクトル解析学の原点)と思われる微分作用素ナブラ $\nabla$ と、ラプラシアン $\Delta$ の解説をしています。初めは $\nabla$ を考えるために至った経緯を説明していき、次回では極座標系における $\Delta$ を極座標系における基底を用いた $\nabla$ から導出していきます。当然よくある偏微分を挟むやり方ではやらないので、楽しみにしてください。

次回

ベクトル解析学で使われる微分作用素

ベクトル演算子ナブラ $\nabla$ とは

ナブラ $\nabla$ による評価

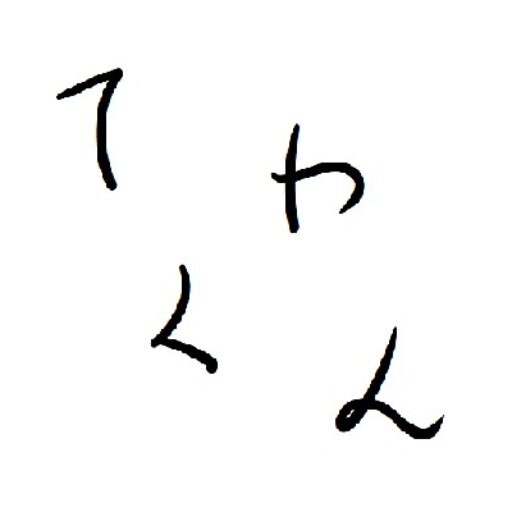

高校数学では微分と言えば微分係数や導関数の導出を指すものであった。微分をすることで対象となる曲線の傾きを知ることができるのである。このことを丁寧に表現すれば、

ある曲線が変数 $x$ の関数 $y=f_{(x)}$ として与えられているとする。このとき微分 $\dfrac{dy}{dx}$ とは変数 $x$ の任意の値(ここでは実数とする)における関数 $y=f_{(x)}$ の導関数となる。このときの導関数とは与えられた曲線の任意の点 $x$ における接線の傾きを変数 $x$ において表現したもの

である。曲線を1変数の微分によって評価するということは、当然ながら得られる結果は1次元的に線として解釈されうる。ここで誤解される方のために、飽くまで1次元的に線として解釈されるというのは、関数 $y=f_{(x)}$ の任意の接線の傾き $\dfrac{dy}{dx}$ が導関数 $f’_{(x)}$ と同一の基底によって表現されるということである。これを成分表示すると

$$\left(\frac{dy}{dx},0\right)=\left(\frac{d}{dx}f_{(x)},0\right) \tag{1}$$

となる。しかしデカルト座標系において関数を陰関数 $f_{(x)}-y=0$ で表現したときには、(1)式のように各成分を微分すると

$$\left(\frac{d}{dx}f_{(x)},\frac{d}{dy}(-y)\right)=\left(f’_{(x)},-1\right) \tag{2}$$

となる。これはグラフ $y=f_{(x)}$ の法線ベクトルとなっている。これにより接線の方向ベクトルの1つは法線ベクトルと方向ベクトルが直交することを利用して

$$\left(1,f’_{(x)}\right) \tag{3}$$

と導ける。

(1)式と(3)式を比較すると、線として解釈されるといってもデカルト座標系においては2次元的に解釈されうることが分かる。実際に(2)式の傾きはグラフ $y=f_{(x)}$ の法線の傾きに一致し、(3)式の傾きは接線の傾きに一致する。

この考察から多変数関数 $x_{n+1}=f_{(x_1,x_2,\cdots,x_n)}$ の各変数による偏微分 $\dfrac{∂}{∂x_k}f_{(x_1,x_2,\cdots,x_n)}$ はこのグラフの $x_k$ 方向の法線の傾きとなることが分かる。

では微分を多次元的に

$$\boldsymbol{e}_k\frac{∂}{∂x_k}=\left(\frac{∂}{∂x_1},\frac{∂}{∂x_2},\frac{∂}{∂x_3},\cdots,\frac{∂}{∂x_n}\right)$$

と解釈できなかろうか気になるところだろう。そこで有名どころとして3次元ユークリッド空間のデカルト座標系 $(x,y,z)$ における

$$\nabla:=\boldsymbol{e}_x\frac{∂}{∂x}+\boldsymbol{e}_y\frac{∂}{∂y}+\boldsymbol{e}_z\frac{∂}{∂z}$$

というベクトル演算子ナブラ $\nabla$ が知られている。このナブラ $\nabla$ によって、ユークリッド空間において3変数で表される関数(又はベクトル)を3次元的に解釈することが可能なのである。

そこで $\nabla$ による演算は、その空間的な微小変化量 $\displaystyle\left(\frac{∂}{∂x},\frac{∂}{∂y},\frac{∂}{∂z}\right)$ によって表現されることから、以下のように評価することが可能である。

- 勾配($\nabla f$)

- 発散($\nabla\cdot\boldsymbol{A}$)

- 回転($\nabla\times\boldsymbol{A}$)

1.勾配($\nabla f$)とは

関数 $y=f_{(x)}$ の微分 $\displaystyle\frac{d}{dx}f_{(x)}$ は関数 $y=f_{(x)}$ を1次元的に線によって評価するのであった。このとき導関数は接線の傾きの変化量を表す。ところで $n$ 次元ユークリッド空間における勾配($\nabla f$)はこれに対し関数 $f_{(x_1,x_2,\cdots,x_n)}=0$ について $n$ 次元空間によって評価されるはずだ。それは勾配($\nabla f$)とは $n$ 次元空間の任意の $x_k$ 方向における偏微分 $\dfrac{∂}{∂x_k}f_{(x_1,x_2,\cdots,x_n)}$ を各成分毎に並べたものだからである。よって勾配($\nabla f$)とはグラフ $x_{n+1}=f_{(x_1,x_2,\cdots,x_n)}$ において法線ベクトルとなる。

法線ベクトルについては詳しく解説した記事

も参照すると良い。

2.発散($\nabla\cdot\boldsymbol{A}$)とは

先述までの議論から $\nabla$ は関数の法線ベクトルを求めるための演算子であることが分かった。つまりこの(関数の法線ベクトルを求めるための演算子)ベクトルとの内積を恰も取っているかのように見做すのなら、 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}$ はベクトル $\boldsymbol{A}$ の法線ベクトル方向にどれだけ増減があるのか分かる。この増減を物理的には流入流出と言い、正味の流入出が無しである場合、つまり発散が

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$$

と表される場合には、ベクトル場 $\boldsymbol{A}$ において湧き出しが起こらないと言う。

3.回転($\nabla\times\boldsymbol{A}$)とは

この回転($\nabla\times\boldsymbol{A}$)も同様に関数の法線ベクトルを求めるための演算子)ベクトルとの外積と見做す。するとベクトル場 $\boldsymbol{A}$ がどれだけ回転に寄与しているのかが分かる。物理的にはこの回転($\nabla\times\boldsymbol{A}$)が値を持つ場合には渦を巻く状態と言い、値が無い場合つまり

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=0$$

となる場合には、ベクトル場 $\boldsymbol{A}$ は渦無しであると言う。

ラプラシアン $\Delta$ という微分作用素

拡散という見方

勾配と発散を組み合わせた

$$\nabla\cdot\nabla f$$

の $\nabla\cdot\nabla$ は(関数の法線ベクトルを求めるための演算子)ベクトルの空間的な変化率をとも解釈でき、これを関数 $f$ に作用させようというものだ。つまり物理的には拡散という物理現象を示すとも言えそうだ。この拡散という物理現象は物質(分子)の移動に伴って濃度が均一化されることで特徴付けられるのである。なお一般的にこの演算はラプラシアン $\Delta:=\nabla\cdot\nabla$ として定義される。

例えば物理学の電磁気学には電荷が成す場 $φ_{(\boldsymbol{r})}$ の拡散現象が電荷密度 $ρ_{(\boldsymbol{r})}$ に依存するということを示した方程式

$$\Delta φ_{(\boldsymbol{r})}=\frac{ρ_{(\boldsymbol{r})}}{ε_0}$$

がある。これはポアソン方程式と呼ばれ、これを解くにはちょっと難しい。

ちょっと休憩

本記事では $\nabla$ と $\Delta$ の解説をしてきた。これらを導入した数学的な背景やこれらによって記述される物理現象なども解説している。次回では極座標系においても考えていこうと思う。当然極座標系における $\Delta$ を導出することになるのだが、勿論よくある偏微分を挿入しての導入ではなく、内積(のような計算)から各基底における偏微分の演算によって導出していこうと思う。別に可笑しなことをしているわけではなく、ラプラシアンの定義 $\Delta:=\nabla\cdot\nabla$ から自然に考えうることではある。

次回

コメント