この記事は4部構成のシリーズ「回転に関する物理量」の第1部になっています。第1部では高校物理で教えられた力のモーメントの立ち位置を詳しく解説していきます。

次回

力のモーメントと角運動量

ニュートンの出版したプリンシピア(自然哲学の数学的諸原理)という書物にある通り、物体の運動方程式は、運動量を $\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}=m\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$ として

$$\frac{d\boldsymbol{p}}{dt}=\boldsymbol{F} \tag{1}$$

と表される。この式の両辺に左から $\boldsymbol{r}$ を外積したもの

$$\boldsymbol{r}×\frac{d\boldsymbol{p}}{dt}=\boldsymbol{r}×\boldsymbol{F}=:\boldsymbol{N} \tag{2}$$

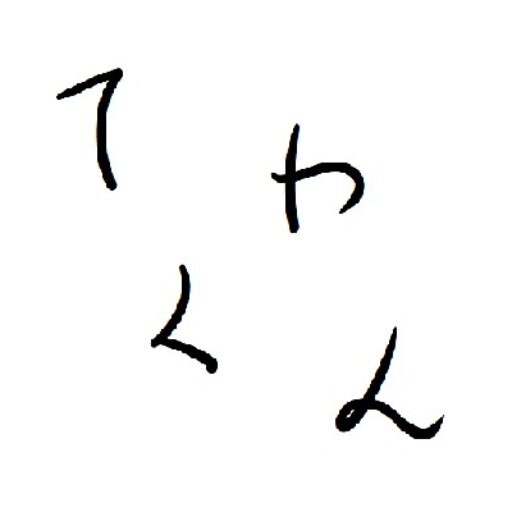

を力のモーメント $\boldsymbol{N}$ と呼ぶ。高校物理ではいきなり力のモーメントを定義され、計算をさせられたことだろう。てこの原理は力のモーメント $\boldsymbol{N}$ の釣り合いを表現していることから、「力のモーメントを回すための指標のうちの1つとし、これには距離と力が関係する」等と解釈させられたことだろう。しかしどうも狐に眉を舐められているような感覚である。取り敢えず両辺を $t$ で1回だけ積分してみる。

$$\begin{align*}∫\left(\boldsymbol{r}×\frac{d\boldsymbol{p}}{dt}\right)dt&=∫\boldsymbol{N}dt\\

∴ \boldsymbol{r}×\boldsymbol{p}-∫\left(\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}×\boldsymbol{p} \right)dt&=∫\boldsymbol{N}dt

\end{align*} \tag{3}$$

ここで $\boldsymbol{p}∝\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$ であるから第2項は $0$ である。よって(3)式は

$$(3)=\boldsymbol{r}×\boldsymbol{p}=∫\boldsymbol{N}dt=:\boldsymbol{L} \tag{4}$$

となる。これを角運動量 $\boldsymbol{L}$ と呼ぶ。これによりニュートンの運動方程式

$$\frac{d\boldsymbol{p}}{dt}=\boldsymbol{F} \tag{1}$$

と同様な運動方程式

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt}=\boldsymbol{N} \tag{5}$$

が得られる。これをオイラーの運動方程式と呼ぶ。ニュートンの運動方程式が併進運動についての運動方程式であることに対して、これは剛体についての回転の運動方程式となっている。

今まで角運動量 $\boldsymbol{L}$ や力のモーメント $\boldsymbol{N}$ に外積を使ってきたが、鋭い読者ならなぜ内積ではないのか疑問に思われるかもしれない。これは高校物理がベクトル量とスカラー量を明確に区別して伝えられていないことに起因してしまうのだと考えている。

例えば仕事 $W$ はスカラー量だが、これらを構成する力 $\boldsymbol{F}$ 変位 $\boldsymbol{x}$ はベクトル量である。即ち仕事 $W$ とは、力と変位の内積 $W=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{x}$ で求めることができる。勿論力が距離によって変化する場合には $∫$ が付いたりする。

仕事を求めるためにベクトルの内積を用いたのは、ベクトルの内積が2つのベクトルの従属度合いに依存する量だからである。極端な話が力が移動距離に対して線型独立(直交する)であるのなら内積は $\langle\boldsymbol{F},\boldsymbol{x}\rangle=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{x}=0$ になるし、平行であるのなら内積は2つのベクトルのそれぞれの大きさの積に等しくなる。これが数学的な仕事の解釈であるのだが、高校物理ではどうも絵を描いたりして理屈で納得させようとするのではなく感覚的な部分だけでそれっぽくごまかそうとしているように見られる。内積という言葉は使ってはいけないという高校物理らしいのだ。

内積って何? と思ったらこちらを参照されたい。

さて閑話を挟んだところで薄々感づいているとは思うが、力のモーメント $\boldsymbol{N}$ はどれだけ回転させられるのかを表している。直感的に考えて $\boldsymbol{r}$ と $\boldsymbol{F}$ が最大限に生かされるのはこれらが直交しているときだろう。この感覚について $\boldsymbol{r}×\boldsymbol{F}$ から外積の成分がベクトルの独立度合いに依存していることからも、整合性が取れていることが分かるのだ。よって回転系の量には外積が欠かせない存在なのである。

外積についてはこちら

ちょっと休憩

この記事では高校物理で習った力のモーメント $\boldsymbol{N}$ の立ち位置について紹介した。力のモーメントは回転を表現するオイラーの運動方程式において重要な物理量となることが分かってもらえれば幸いである。

次回は角速度 $\boldsymbol{\omega}$ を解説していこうと思う。実は高校物理で習ってきた角速度とは角周波数のことであり、本来角速度と言えばベクトル量となる。高校物理やその他多くのサイトでは角速度を円運動のときに限定して定義しているが、実際にはそんな制約条件を課す必要は全くないのである。次回では角速度をしっかりと定義していこうと思うので、物足りないとは思うがまずは第1部はウォーミングアップも兼ねてこの辺で終幕とさせてもらおう。

次回

コメント